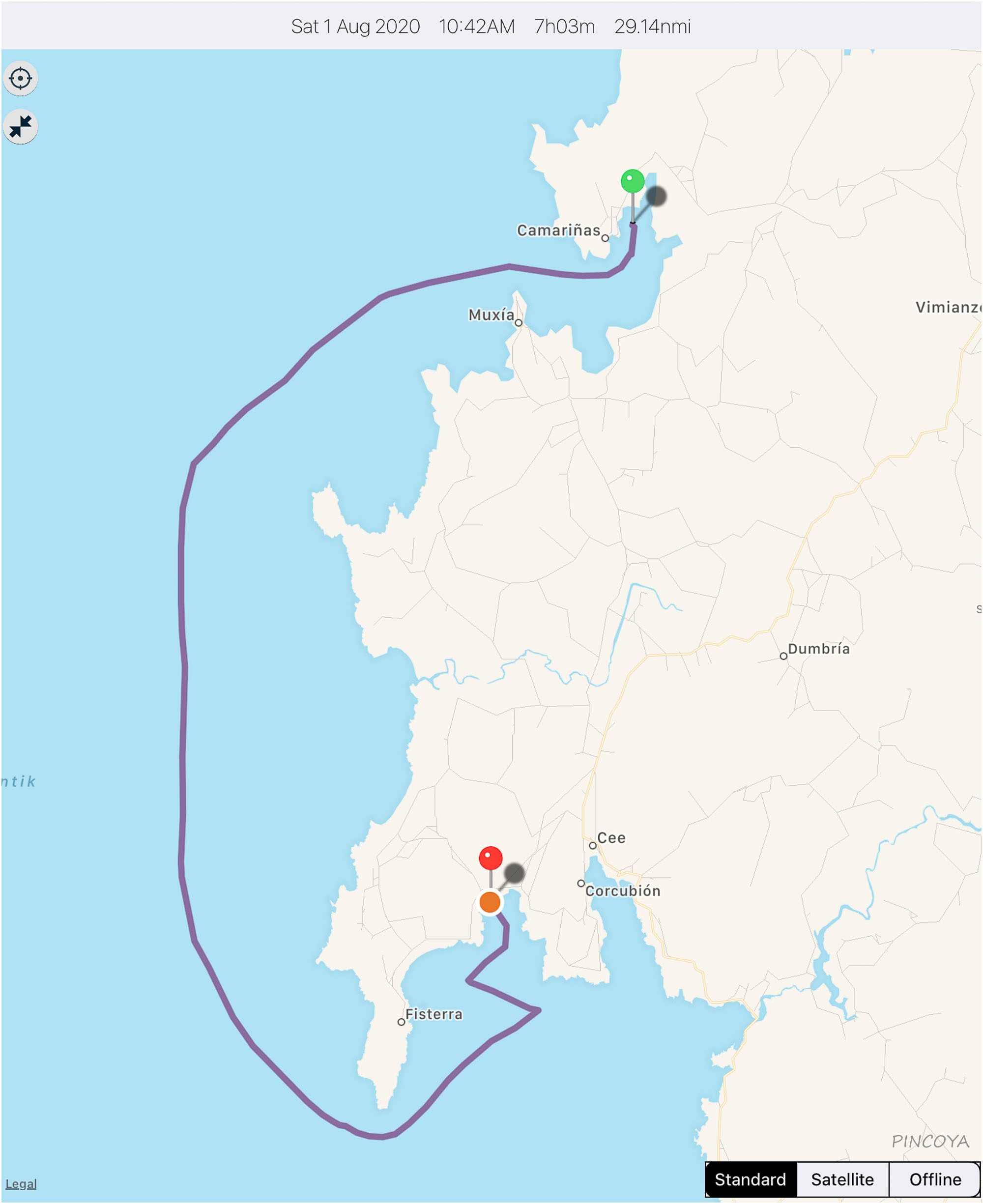

Camariñas -> Cabo Finisterre vor Playa Sardiñeiro (A) Start: 10:30 Ende: 17:30 Wind: N 7 – 12 (Cabo 20 – 28) kn Distanz: 29,1 sm Gesamtdistanz: 269,9 sm

Wie angekündigt, dreht der Wind in der Nacht wieder auf Nord. Allerdings ist er so schwach, dass selbst unsere Windanzeige Schwierigkeiten hat, das zu bemerken. Wir können uns Zeit lassen, denn erstens sind es zum Cabo de Finisterre nur wenige Seemeilen und zweitens soll der Wind erst gegen Mittag wieder zu Kräften kommen.

Wir wollen hinter dem berüchtigten Cabo de Finisterre ankern. Dort gibt es mehrere Ankermöglichkeiten und es prickelt schon etwas, gerade dort zu ankern. Man sollte sich hinter dem Cabo allerdings nur bei nördlichen Winden verdrücken, jeder Wind, der irgendwo ein »Süd« im Namen trägt und etwas stärker ist, ist schlecht. Doch die Voraussetzungen für uns sind gut, denn es soll die nächsten Tage munter aus Nord blasen und nur einmal kurz schwachwindig aus Süd kommen.

In dem Ria de Camariñas herrscht Aufbruchstimmung. Alle »Süd-Fahrer« sind zappelig. Unser Vorsatz, Ruhe zu bewahren und darauf zu warten, dass der Wind eine segelbare Stärke erreicht, wird hart auf die Probe gestellt, besonders wenn um uns herum die Ankerketten rasseln. Unwillkürlich denken wir: sicher ist draußen schon mehr und hier drinnen merkt man das nur nicht so. Hinter der Huk können wir die Aufbrechenden nicht mehr sehen, nur über AIS können wir sie verfolgen. Immerhin fahren die schon 5 1/2 Knoten und ganz langsam bröckelt unsere Überzeugung, dass die eh nur unter Motor fahren, und vor unserem geistigen Auge sehen wir gleißend weiße Segel über das Glitzerwasser flitzen. So sehr wir auch trödeln, irgendwann sind dann auch all unsere Vorbereitungen erledigt, und wir fragen uns »was nun?«. Jetzt lesen ist ja auch irgendwie blöde. Wenn’s losgehen soll, dann muss es auch irgendwann mal losgehen. Jede weitere Warteminute macht die nächste ja ohnehin um einige Sekunden länger und im Handumdrehen ist eine Warteminute so lang, dass man es gar nicht mehr aushalten kann. Das alles zerrt gnadenlos an unserer Geduld, die wir zwar immer wieder zur Ruhe ermahnen, doch am Ende gehen dem durchaus vernünftigen Vorsatz, auf einen segelbaren Wind zu warten, auch die letzten Argumente aus und auch wir brechen auf. Zurück bleiben nur die mit den Nerven aus Drahtseilen und die, die nach Norden wollen.

Noch im Ria setzen wir die Segel und kommen voll und bei sogar recht zügig aus der Einfahrt. Das ändert sich allerdings, als wir immer weiter auf einen Südkurs abfallen. Mit wenig Wind vor dem Wind zu segeln, ist ja schon schwierig, aber hier bremst uns zusätzlich nun auch noch die Berg- und Talfahrt in dem alten Atlantikschwell. Und unser vernünftiger Vorsatz, auf segelbaren Wind zu warten, lehnt sich zurück, grinst und sagt hämisch: »Auf mich wollte ja keiner hören!« Nun ist es nicht so, dass wir ganz stehen, aber die Costa de la Muerte huscht nun auch nicht gerade in Rauschefahrt an uns vorbei.

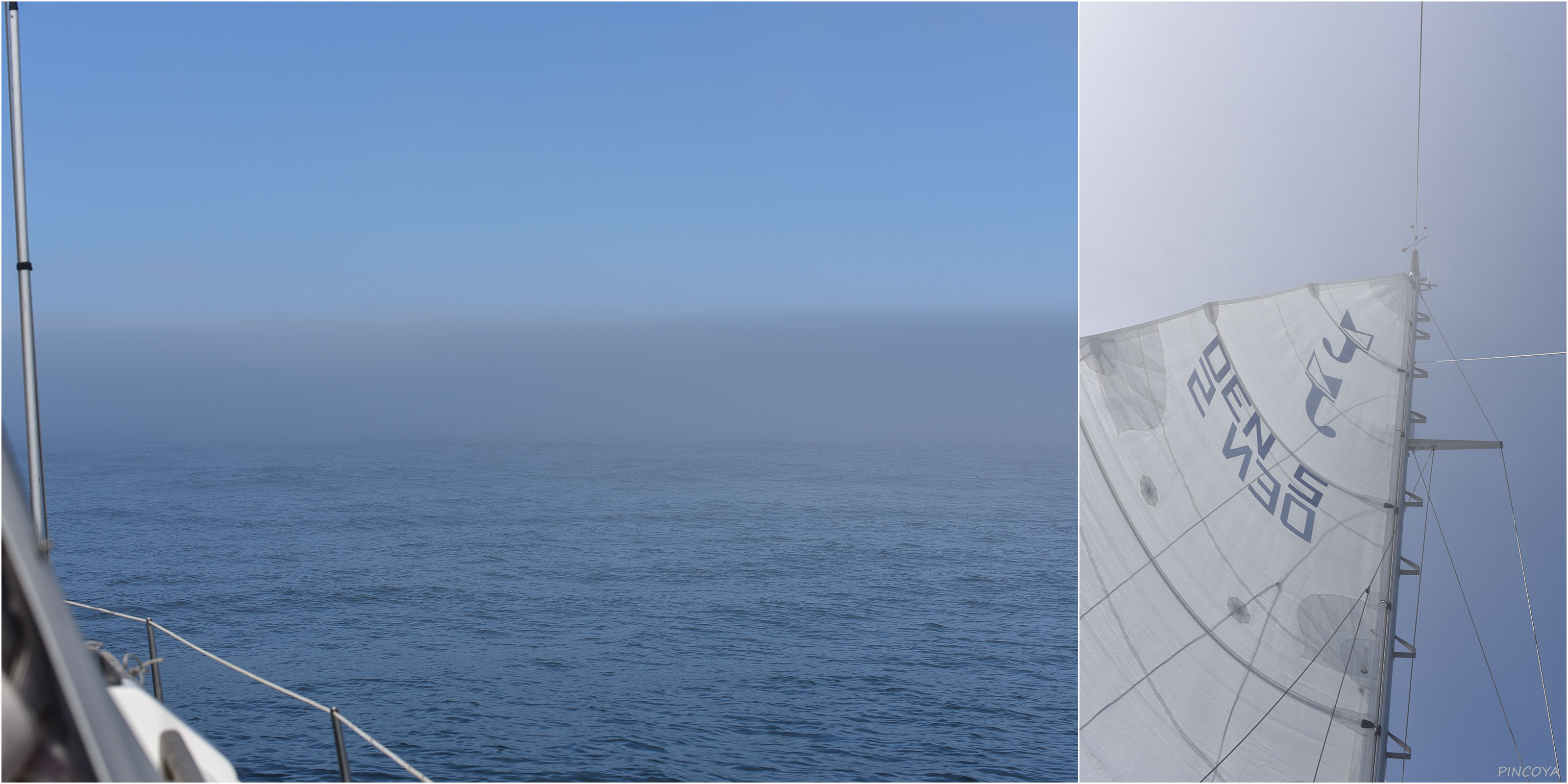

Doch das Panorama ist atemberaubend. Phantastische Wolkennebelformationen kriechen zwischen den felsigen Hügeln der Todesküste empor oder hängen in Fetzen an ihren Gipfeln fest. Es ist eine unglaubliche Szenerie, die die Sonne noch zusätzlich leuchten lässt. Allerdings hat dieses wunderbare Naturschauspiel auf der nicht nur sprichwörtlich anderen Seite eben auch seine tatsächlich andere Seite. Vom Atlantik zieht nämlich unaufhaltsam eine trübe Suppe zu uns herüber. Wie schon gestern am Cabo Vilán liegt eine graue Nebeldecke über dem Atlantik. Die ist nicht besonders dick, reicht aber aus, um uns »blind« zu machen. So verschluckt die Nebelwand nach und nach die Segler vor uns und einer nach dem anderen verschwindet, bis auch von der Mastspitze nichts mehr zu sehen ist. Und dann sind auch wir dran.

Mit dem Seenebel verschwinden sofort auch alle fernen Geräusche, nur das dunkle Grollen der Brandung ist noch zu hören. Doch die Schicht der dicken Suppe ist nur dünn. Wir sitzen quasi in der Sonne, während wir drumherum mal mehr und mal weniger sehen. Wie in Watte gepackt, dümpeln wir mit 2 bis 3 Knoten vor uns hin. Wenn die Sicht unter 100 Meter fällt, dann checken wir die Lage zusätzlich über den Radar. Über Radar und AIS können wir auch die anderen noch gut sehen und die Küstenlinie befindet sich auch weiterhin noch dort, wo sie sein soll. Als von hinten ein dumpfes Motorgrollen lauter wird, sehen wir auf dem Radar, dass ein dickes Motorboot mit 21 Knoten aufkommt. Sehen können wir ihn natürlich nicht, aber kurz darauf entfernt sich das Brummen Gott sei Dank wieder. Da muss man schon sehr viel Vertrauen zu seinen Navigationsinstrumenten haben, um bei dieser Sicht mit 21 Knoten hier durchzupflügen.

Am beeindruckendsten ist allerdings das Schauspiel, dass der alte Atlantikschwell veranstaltet. Er läuft mit gut 2 Metern und einer Frequenz von 12 Sekunden von Westen her ein. Grundsätzlich bedeutet so etwas ein langsames und ruhiges Auf und Ab, was weder bedrohlich noch ungemütlich ist. Da der Nebel aber den Horizont auflöst, bilden See und Nebel eine einzige graue Masse, aus der sich die Wellen beim Näherkommen ganz langsam lösen, in dem sie etwas dunkelgrauer werden, als der Nebel grau ist. So blicken wir, besonders wenn wir gerade selbst in einem Wellental stecken, auf eine dunkelgraue und immer größer werdende Wand, die aussieht wie eine Mauer und sich langsam auf uns zu bewegt. Unwillkürlich hält man dann doch den Atem an und starrt auf dieses graue Ungetüm, das in der watteartigen Stille und dem Einheitsgrau schon etwas bedrohlich aussieht und geräuschlos auf einen zukommt. Obwohl wir das Schauspiel die ganze Nebelzeit beobachten, gelingt es dem Kopf nicht, dieses Phänomen überraschungsfrei hinzunehmen. Es bleibt ein ums andere Mal beeindruckend und eben auch überraschend. Es ist immer wieder faszinierend, wenn sich das Wellengrau von dem Nebelgrau löst und klar wird, wer zu wem gehört. Wir haben ja schon so einige Nebelfahrten gemacht, aber dies ist mit Sicherheit die schönste.

Nachdem der Nebel einige Male so getan hat, als ob er sich verziehen will, reißt es nach 2 1/2 Stunden tatsächlich ebenso unversehens auf, wie es uns eingepackt hat. Kurz darauf nimmt der Wind zu und es fährt. Das Cabo de Finisterre zeigt uns dann noch einmal lehrbuchmäßig, was es mit dem Kap-Effekt so auf sich hat. Je näher wir dem Kap kommen, desto mehr nimmt der Wind zu. Als der Wind im Angesicht des Kaps gar nicht mehr unter 20 Knoten fallen mag, reffen wir ein und nehmen sogar die Starkwindfock hinzu. So kreuzen wir am Cabo de Finisterre vorbei und kämpfen uns nach Norden in die Bucht von Fisterra vor. Es ist schon erstaunlich, direkt am Kap macht der Wind mit fast 30 Knoten einen unglaublichen Alarm, um sich in der Bucht gleich darauf wieder mit 20 Knoten zu begnügen.

Unser Anker fällt vor dem Playa Sardiñeiro auf rund 8m Tiefe. Das war ein herrlicher Segeltag und wir genießen die Sonne auf dem Vorschiff bei einem Glas Wein, denn noch können wir die Überraschung nicht sehen, die uns bald heimtückisch angrinsen wird.

Cabo Finisterre vor Playa Sardiñeiro (A)

42° 56′ 21,2″ N, 009° 13′ 47,4″ W